::: - 回首頁

- 常見問題

- Q&A

- 20.生態保育設計篇

20.生態保育設計篇

淡水以紅樹林的獨特景觀聞名,然而在淡北道路的推動期間,許多人擔心道路開闢將對周邊生態造成破壞,實際上,淡北道路規劃多項生態保育措施,並且落實納入工程設計,期許能夠與自然生態和諧共生。

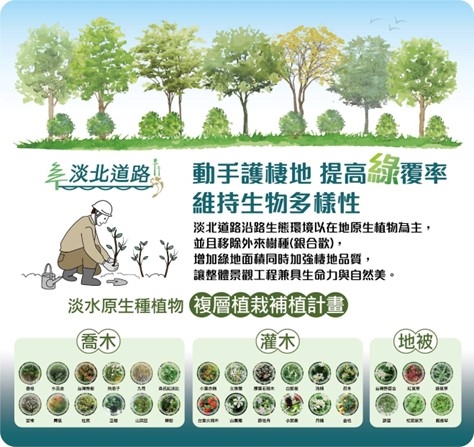

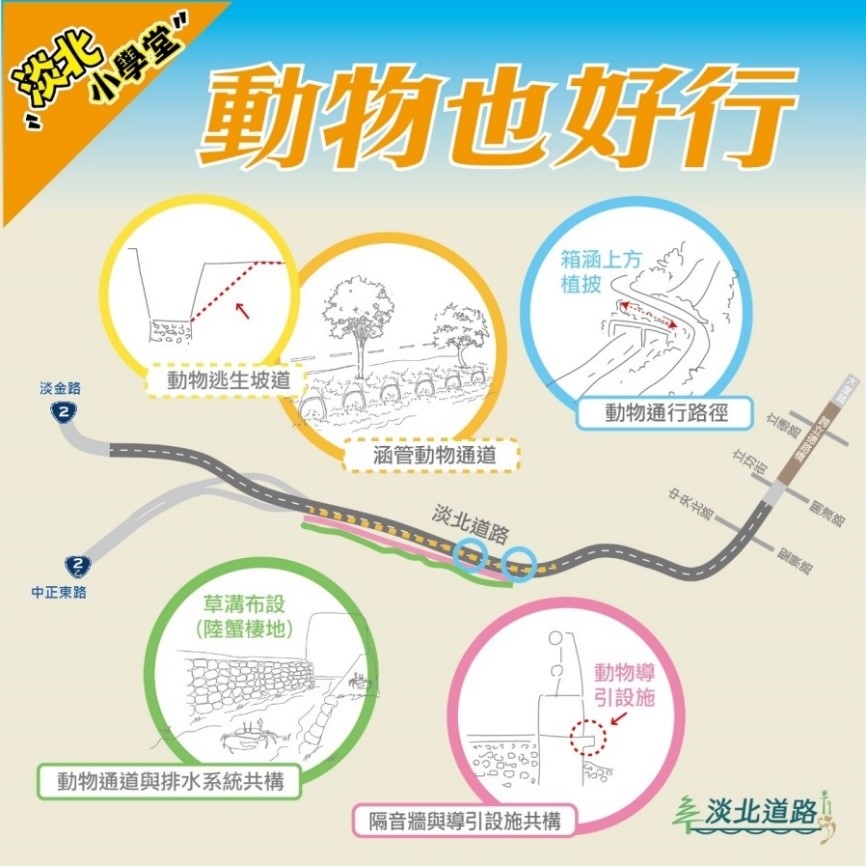

棲地補償:在路權範圍內以複層植栽方式,按原生種損失比例與物種,補植原生、適生種類,加強綠化植生,並移除原區域內外來入侵種銀合歡,增加棲地品質與功能。另於計畫道路里程約0k+900至1k+370西側配置拋石草溝,補償蟹類棲地。

動物通廊:埋設RCP管涵,提供蟹類與地面活動之物種(小型哺乳類、兩棲類與爬蟲類等)穿越通行。部分道路採車行箱涵構造型式,箱涵頂部覆土留設地方道路,地方道路兩側進行原生植物植生綠化,使動物較易通過,減輕道路致死的阻隔效應。

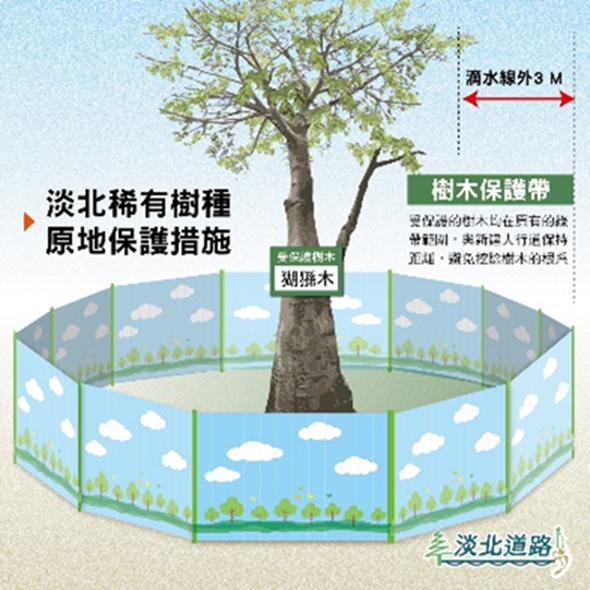

樹木保護:依規定擬訂樹木移植計畫,包含擾動範圍之樹籍資料、移植標準、植栽處理方式(移植、移除、保留)等,並由主管機關審查通過後據以辦理。另鄰近路權或施工便道範圍,有受擾動可能之樹木,將設置樹木保護圍籬阻隔施工人員與機具,以保護根系。

水源保護:路堤段預先埋設排水管涵並保持排水順暢,設置草溝、生態除污池等除污設施,使路面灰塵經過沉澱後,再將乾淨雨水排入既有排水路,避免暴雨逕流使污水直接排入鄰近水體。

減震降噪:路面採用多孔性瀝青混凝土(Porous Asphalt Concrete,PAC),可減少輪胎行駛時的震動及噪音,並在鄰近紅樹林自然保留區路段設置有隔音牆,以減少噪音之干擾。

光害控制:鄰近紅樹林自然保留區路段不設置道路照明,並以複層次植生以減輕營運階段車輛噪音並阻隔車燈干擾,道路燈具採用收斂式燈具,新設自行車道採用地面式照明以將燈光干擾降至最低。

增加整體綠覆面積:提高都市生態調節能力,同時兼顧美觀、生態及機能三大特性,讓原本棲地的動、植物仍在熟悉的環境下生長,維持當地生態平衡及生物多樣性。

透過這些設計,淡北道路既滿足了交通需求,同時又可達成生態保育的目標,讓淡北道路成為一條生態友善的道路,與周邊自然環境共同呼吸,實現永續發展的城市願景。

次生林種植原生種

動物通廊相關設計

樹木保護圍籬